дается вопросом, каким должно быть такое высшее начало вещей, и приходит к убеждению, что таковым может быть только «апейрон» (беспредельное). Мысль, руководившая Анаксимандром при обозначении первоначала словом «беспредельное», лучше всего передана в «Стромата» Плутарха (10): «беспредельное есть всяческая причина всякого рождения и уничтожения».

Что такое представляет собой Анаксимандрово первоначало «апейрон» - это вопрос, который уже в древности решался различно. В новое время он породил целую литературу, которая получила специальное название «Анаксимандрова вопроса».1

По нашему мнению, ответ лежит в самом названии первоначала «беспредельным». «Беспредельность» первоначала Анаксимандр понимает прежде всего в смысле неисчерпаемости его творческой силы, созидающей миры2. Эта неистощимость первоначала в образовании вещей влечет за собою его другие свойства, и прежде всего его «неограниченность» качественную и количественную. Первоначально есть первичная материя, еще не дифференцированная и потому качественно неопределенная. В недрах его царит равновесие противоположностей. Эта качественная неопределенность и безразличие противоположностей есть второе основное свойство первона-

1 «Анаксимандровский вопрос» точно так же. как еще более знаменитый «Платоновский вопрос», впервые поднял Шлейермахер («Ueber Anaximandros», 1811).

2 Штрюмпель; Зейдель, Тейхмюллер и Таннери полагают, что термин «беспредельное* указывает прежде всего на качественную неопределенность; Нойгойзер. Целлер и Бернет (J. Bernet) относят его прежде всего к пространственной бесконечности: Наторп - к пространственно-временной бесконечности.

81чала (первое - неисчерпаемость его творческой силы). Третье основное свойство его - количественная беспредельность (бесконечность-по объему и по массе вещества. «Апейрон» Анакси-мандра есть тело, обладающее бесконечным протяжением; оно «объемлет» (в телесном смысле) все вещи, окружает их со всех сторон и заключает в себе. В-четвертых, оно бесконечно во времени (т. е. вечно). Оно не возникло, не погибнет, и не только вечно, но и неизменно («не старится»). Таким образом, первоначало Анаксимандра беспредельно по неистощимости творческой силы, по отсутствию качественной определенности, по массе вещества и по объему, бесконечно в пространстве и во времени. «Апейрон» означает беспредельность (отсутствие границ) во всех мыслимых отношениях. Анаксимандр стремится к понятию беспредельного в положительном смысле, т. е. к понятию абсолютного. И он соединяет1 и в своем «апейрон» следующие понятия: качественную неопределенность, неограниченность количественную, пространственную неизмеримость, неисчерпаемость творческой силы, вечность и неизменность и даже вездесущие. Апейрон есть нечто большее, чем пер в о вещество, из которого все возникло, так как оно является неизменным, пребывающим началом, «которое все объемлет и всем правит». Оно есть источник бытия и жизни вселенной. По замыслу автора, апейрон есть «абсолютное»; однако, на самом деле, оно не совпадает с последним понятием, поскольку остается материальным, космическим бытием.

1 F.Michelis. De Anaximandri infinito disputatio, 1874, а так же N.Hartmann. Platos Logik des Seins, 1909,стр. 14-17.

82«Беспредельное» - едино. Оно есть материя, но не мертвое вещество, а живое, одушевленное тело. Таким образом, известный Аристотелевский упрек несправедлив и по отношению к Анаксиман-дру: он влагает движущий принцип в самую материю, а не опускает его без внимания.

Обычно насчитывают четыре главных решения «Анаксимандрова вопроса».1

Первое решение: апейрон Анаксимандра есть механическая смесь (мЯгмб) всех вещей. Анаксимандр лишь преобразовал мифологическое представление Хаоса (подобно тому, как Фалес исходил от мифологического образа Океана). В древности бл. Августин и Ириней полагали, что апейрон Анаксимандра есть не что иное, как «мигма». В новое время главный представитель этого взгляда Риттер. Сюда же могут быть отнесены Бюсген2, Тейхмюллер, Ор. Новицкий, С. Гогоцкий и др.

Однако с этим пониманием трудно примирить единство и простоту Анаксимандрова первовеще-ства. Если такую смесь и можно еще представить как единую, однородную массу, то уж прямо невозможно представить ее себе как живое целое, как органическое единство.

Второе решение: апейрон Анаксимандра есть нечто среднее между элементами, нечто междустихийное (фь мефбоэ). В качестве «среднего», принимавшегося за первовещество, Аристотель упоминает 1) среднее между водой и воздухом, 2) среднее между огнем и воздухом и 3) среднее между огнем и водой. Все эти три формулы нашли себе пред-

1 Историческое развитие этого вопроса с подробным указанием литературы cм. у Lutze. Ueber das Ьрейспн Anaximanders, 1878.

2 Busgen. Ueb. das Ьрейспн Anaximanders, 1867.

83ставителей в понимании теории первовещества Анаксимандра. В древности Александр Афродиз-ский, Фемистий и Асклепий принимали начало Анаксимандра за среднее между водою и воздухом. В новое время Тидеман, Буле, Круг, Марбах, Гайм, Керн, Лютце, арх. Гавриил и другие понимают начало Анаксимандра как телесное, чувственно воспринимаемое, однородное вещество, среднее между водою и воздухом. К этой же категории можно отнести и Таннери, по которому апейрон Анаксимандра есть газообразная материя, насыщенная водяными парами. Если исходить из того, что Анаксимандр - ученик Фалеса и учитель Анаксимена, то, в самом деле, напрашивается положение, что его апейрон есть вещество, среднее между водою и воздухом. Однако в исторической реконструкции действительности такие априорные построения имеют мало цены.

Утверждение, что апейрон Анаксимандра есть вещество, среднее между огнем и воздухом, мы находим у А. Галича, М. Карийского, кн. С. Трубецкого в его «Истории древней философии» и др. М. Карийский, которому принадлежит единственное русское специальное исследование об Анак-симандре,1 различает в древних свидетельствах простое среднее начало, промежуточное между водой и воздухом, которое он приписывает Архе-лаю, и составное среднее начало, промежуточное между огнем и воздухом, которое, по его мнению, следует приписывать Анаксимандру.

К представителям теории «метаксю» принадлежит также Нойгойзер. И по его мнению, апейрон

1 М. Карийский. Бесконечное Анаксимандра. 1890 (Журнал Мин. Нар. Проев. 1890 №№ 4-6 и отд. отг. Рецензии Э. Радлова в Р. Об. 1890, № 9 и А. Введенского в Вопросах фил. и псих., кн. 9).

84Анаксимандра есть простое тело, имеющее свои чувственные качества. А именно, оно есть «среднее» между двумя «первыми противоположностями». Таковыми первичными противоположностями у Анаксимандра являются: 1) природа теплая, огненная и светлая и 2) природа холодная, влажная и темная.

Главным образом против понимания первовещества Анаксимандра как «среднего» между элементами, была направлена полемика Шлейермахера, и после нее число сторонников этого понимания значительно редеет.

Третье решение: апейрон Анаксимандра есть будущая Платоно-Аристотелевская материя (элз), которая заключает в себе все вещи с их бесконечными свойствами потенциально (не в действительности, но только в возможности). В древности так понимал начало Анаксимандра Плутарх, в новое время abbe de Canaye, Гербарт и его школа (апейрон - «чистое вещество», по определению Штрюмпеля), Крише, Брандис, Рейнгольд, Боймкер, Кинкель, Наторп и др. Наторп принимает этот взгляд на апейрон, как на «гюле», с оговоркой, что у Анаксимандра только зерно той мыслих которая получила вполне определенную формулу лишь у Аристотеля. Это понимание Анаксимандрова первоначала, сближающее его с Платоно-Аристоте-левской материей, страдает тем существенным недостатком, что упускает из виду основной мотив Анаксимандровой теории первовещества: Анаксимандр стремится к понятию «беспредельного» в положительном смысле, между тем как Платоно-Аристотелевская концепция материи (Я1?) заключает в себе прямо противоположный мотив.

В значительной степени к этому же пониманию первоначала Анаксимандра примыкает и Шлей-

85ермахер, по которому апейрон есть бескачественная материя, недоступная чувственному восприятию. Но Шлейермахер отчетливо подчеркивает телесность Анаксимандрова первовещества, между тем как Платоно-Аристотелевская материя бестелесна.

J.Burnet тоже считает апейрон Анаксимандра концепцией, родственной Аристотелевской материи, но в то же время подчеркивает и существенные различия между ними. Апейрон Анаксимандра телесно и доступно чувственному восприятию, хотя и есть некоторый prior по отношению ко всем противоположностям, образующим наш чувственный мир.

Четвертое решение: Анаксимандр вовсе не определяет качественно своего начала, его апейрон есть нечто совершенно неопределенное (цэуйт Ььсйуфпт). Такого взгляда держались в древности Феофраст, Цицерон, Гален, Секст Эмпирик, Диоген Лаэрций, Порфирий, Евсевий, Феодорит и др.; в новое время Бруккер, Виндельбанд, Форлендер, Целлер и др. По мнению Целлера, Анаксимандр просто выставлял положение, что раньше всех отдельных вещей было бесконечное вещество, не высказываясь более определенно о качестве его.

Таковы четыре главных решения «Анаксимандрова вопроса» (из них последнее едва ли даже может быть названо «решением», это скорее отказ от всякого решения). Каждое из них ссылается на Аристотеля, каждое имело представителей уже в древности и каждое считает в своих рядах выдающихся современных историков философии. Вина такого расхождения взглядов лежит прежде всего на Аристотеле, на его неясных, сбивчивых сообщениях об Анаксимандре.

Были и другие, уже явно несостоятельные решения «Анаксимандрова вопроса». Так, Rцth говорит,

86что апейрон Анаксимандра есть не что иное, как вода; автор статьи в «Acta phil» XIV St. 1723 и Ф. Генцкений говорят, что оно есть воздух; Диккинсон отожествляет это начало с атомами и т.д. Были также попытки эклектического решения, которые в различных пониманиях Анаксимандрова первовещества находили часть истины (Теннеман, Дюринг и др.).

Критика различных решений нашей проблемы должна исходить прежде всего из вопроса, не применяются ли к учению Анаксимандра понятия более позднего времени. При таком исследовании уже свидетельства Аристотеля подвергнутся радикальной чистке. Необходимо помнить, что у Анаксимандра еще не осознана противоположность между механизмом и динамизмом, что проблема единого и многого впервые была поставлена эле-атами, что Анаксимандру чуждо было Аристотелевское различение актуального и потенциального, что еще не было вполне отчетливо выработано понятие вещи и ее качества, чтобы можно было отрицать последнее у первой, что Анаксимандр еще не знал четырех элементов, а потому и не мог говорить о среднем между ними. Скорее, Анаксимандрова «теория элементов» заключалась в том, что он противополагал теплое холодному, считая их первичными качествами-вещами (эти два понятия у него еще не дифференцированы). Конечно, вполне законной была бы постановка таких вопросов: как лучше всех перевести учение Анаксимандра на язык теории четырех элементов, или как выразить его учение в терминах Аристотелевской системы, или куда отнести это учение с точки зрения эпохи, в которую уже явилась противоположность между механическим и динамическим воззрениями на природу, и других подобных во-

87просов, если бы при этом всегда сознавали, что к данному учению прилагаются чуждые ему точки зрения и понятия. Итак, ни одно из четырех главных решений Анаксимандрова вопроса («мигма», «метаксю», «поле» и «фюсис аористос») не кажется нам вполне удовлетворительным. По нашему мнению, основная тенденция, руководившая Анаксимандром в его теории первоначала, заключалась в том, чтобы вырваться из круга ограниченных качеств-вещей к «беспредельному».

Прежде чем расстаться с Анаксимандровой теорией первовещества, мы должны остановиться еще на одном вопросе: каким образом из «беспредельного» возникают все вещи? Алейрон «выделяет» их из своих недр. «Выделение» есть чисто внутренний процесс, происходящий в самом первовеществе, которое при этом само остается неизменным. Этот процесс, посредством которого конечное выходит из «беспредельного», мы вместе с Кинкелем1 склонны понимать как явление пространственно-временного и качественного определения). Этот процесс у Анаксимандра не определяется ни как качественное изменение первовещества, ни как его пространственное движение2. Однако большинство историков философии отождествляют его с пространственным движением, которое они признают беспорядочным, Тейхмюллер идет же еще дальше, принимая вечное вращательное движение Анаксимандрова первоначала. Этот взгляд Тейхмюллера стоит в связи с данным у него совер-

1 W.Kinkel. Gesch. Der Phil. I Bd. 1906, стр.57.

2 «Вечное движение», о котором говорят доксографы, есть скорее Аристотелевское выражение для «выделения» и имеет в виду лишь противопоставить Анаксимандрово учение элеатам, вовсе отрицавшим всякий процесс во вселенной. См.J.Burnet, стр. 62 и Neuhдuser. An. M., стр. 282.

88шенно новым пониманием «беспредельного» Анаксимандра, по которому оно есть не что иное, как мировой шар, вращающийся, подобно колесу; вокруг своей оси. К Тейхмюллеру примкнул Тан-нери. который также отожествляет вечное движение «беспредельного» с суточным вращением неба. К сожалению, эти остроумные гипотезы лишены всякого исторического базиса.

Все, что выделяется из первовещества, по истечении определенного срока времени, возвращается обратно в матерное лоно его. Все конечное, индивидуальное, вышедшее из всеобщего «беспредельного», вновь поглощается им. В единственном дошедшем до нас фрагменте Анаксимандра этой мысли придается этическая окраска: возвращение всего в беспредельное определяется как наказание за вину. По вопросу, в чем заключается вина индивидуального существования, мнения историков расходятся1, и это находится в зависимости прежде всего от разночтения рукописей2. Наиболее распространенным является такое толкование: самостоятельное индивидуальное существование, как таковое, есть несправедливость по отношению к «беспредельному», и за эту вину обособившиеся вещи платят смертью. Так, по интерпретации кн. С. Трубецкого3, «все рожденное, возникшее, все обособившееся от всеобщей родовой стихии виновно в силу самого своего отделения и

1 Специально исследуют этот вопрос G.Spicker. Dedicto quodam Anaximandri philosophi, 1883 и Th.Zeigler. Ein Wort von An. (Arch. f. g. d. Ph. I., 1888,:стр. 16-27).

2 А именно от того, принимается ли та рукопись, в которой стоит слово: ЬллЮлнйт, или та, в которой оно отсутствует.

3 В его «Мет. в др. Греции»; в Истории же древн. филос. он примыкает к другому взгляду. Вообще образ Анаксимандра в этих двух сочинениях князя весьма различен.

89все умрет, все вернется в нее». По Шлейермахеру, за радость своего бытия каждая вещь платит смертью. По этому взгляду, все индивидуальное заключает несправедливость в самом своем существовании. Но ведь причина существования отдельных вещей - в беспредельном. Это - его вина.

Если индивидуальные вещи несут наказание не за то, что они сами сделали, но за самое свое существование, то они скорее искупают вину первоначала, заключающуюся в вечно живущем, никогда не умолкающем в нем стремлении порождать все новые вещи. Эту сторону отчасти уже замечает Нойгойзер, по которому возникновение индивидуальных вещей есть взаимная несправедливость первовещества по отношению к выделяемым им вещам и последних по отношению к первовеще-ству, от которого они обособляются. Первоначало виновно в том, что оно их из себя выпустило, вещи же - в том, что они выделились из первоначального единства. Обоюдная вина должна быть искуплена обеими сторонами: наказание вещей заключается в том, что они возвращаются в первоначальное единство, наказание первоначала - в том, что оно их в себя обратно принимает. Религиозно-метафизическое истолкование фрагментов Анаксимандра дает также Тейхмюллер, по мнению которого Анаксимандр изображал все мировое развитие как божественную трагедию в духе патрипассианисма.

Другая группа историков философии держится того взгляда, что во фрагменте Анаксимандра речь идет о несправедливости и вине отдельных вещей в отношении друг друга (ЬллЮлпйт). У большинства их смысл фрагмента не религиозно-метафизический, и даже не моральный, но чисто космический, и самые слова «несправедливость»,

90«вина», «наказание» они склонны понимать как поэтические метафоры. Так, Spicker передает смысл фрагмента следующим образом-, все вещи возвращаются, согласно лежащей в их природе необходимости, в то, из чего они возникли, так что постоянно происходит уравнение противоположностей. По J.Burnet"у, Анаксимандр в своем учении о первовеществе исходит из противоположности и борьбы между вещами. Преобладание какой-либо вещи было бы несправедливостью. Справедливость требует равновесия между всеми противоположностями. По Риттеру, несправедливость выделения элементов из беспредельного заключается в неравномерном распределении разнородных элементов (одни элементы как бы обижены на Других). По Byck"y, несправедливость индивидуального бытия состоит в возвышении одной части над другой. По Швеглеру, существование, жизнь и деятельность самостоятельных конечных вещей есть нарушение покойного, гармонического совместного существования вещей в первооснове и состоит в их взаимной вражде. Также, по мнению Целлера, в фрагменте говорится о взаимной несправедливости вещей относительно друг друга. Совершенно особую позицию занимает Циг-лер, который полагает, что все вещи несут наказание за человеческую несправедливость. Таким образом, по его истолкованию, вся природа несет наказание за вину людей. Понимая фрагмент в чисто моральном смысле, Циглер отсюда выводит следствие, что Анаксимандр первый из досокра-тиков связал метафизическое умозрение с этической рефлексией. Мы предпочли бы следовать лучшей рукописной традиции, принятой Г. Дильсом, которая сохраняет слово ЬллЮлпйт, но в то же время думаем, что религиозно-метафизический

91смысл более соответствует общему духу учения Анаксимандра, чем космический и чисто моральный. И поэтому мы истолковываем смысл фрагмента следующим образом: индивидуальные вещи за свое нечестие получают наказание и возмездие друг от друга1. Для Анаксимандра чувственный мир есть мир противоположностей, которые уничтожают друг друга. Так, прежде всего уничтожают взаимно друг друга первичные элементы - «холодное» и «теплое», также «светлое» и «темное», «огненное» и «влажное» и тд. (для Анаксимандра каждое качество есть eo ipso вещь). Животные пожирают друг друга. Исчезнувшая подобным образом вещь (причем всякое изменение качества рассматривается, как исчезновение некоторой вещи) не уничтожилась совершенно, но и не перешла в другую чувственную вещь. Она вернулась в вездесущее первоначало, которое взамен ее выделило из своих недр другую вещь - качество. Таким образом «ЬллЮлпйт» указывает лишь на способ наказания, а не на основание вины, которую Анаксимандр видел скорее в индивидуальной обособленности вещи как от первоначала, так и от остальных вещей, следствием чего является также взаимная вражда всех вещей между собою и их нечестие по отношению к божественному первоначалу.

Никогда не прекращающийся процесс «выделения» и «поглощения» всего составляет жизнь вселенной, которую Анаксимандр представляет себе как громадное животное (тйпн) Точно так же разные части вселенной: отдельные миры, свети-

1 По гречески «быть наказываемым кем-либо» одинаково хорошо передается дЯчзн дйдьнбй фЯнЯ и эрь фйнпт. Таким образом наше понимание уклоняется от Г. Дильса, по которому ЬллЮлпйт есть dativus commodi.

92ла и т. д., суть животные (так, наше небо он называет огненной птицей).

Таковы основные философские воззрения Анаксимандра. Заслуги его в области отдельных наук сводятся к следующему.

В математике Анаксимандр не сделал никаких новых открытий, ему приписывают лишь систематизацию всех положений геометрии, установленных до него (первый «очерк геометрии»).

В космологии следует отметить его учение о бесчисленных мирах. В противоположность тем историкам (Целлер, Тейхмюллер, Таннери), которые видят здесь указание на бесконечный ряд миров, следующих друг за другом во времени (причем в каждый момент существует лишь один мир), мы полагаем, что здесь речь идет о бесконечном числе одновременно сосуществующих миров, обособленных друг от друга1. Так именно понимали учение Анаксимандра в древности (Симплиций, Августин и др.), а из новейших историков держатся этого взгляда Busgen, Nenhauser, J.Burnet и др.

В астрономии к Анаксимандру восходят зачатки пифагорейской теории сфер. Он учил, что три огненных кольца2 окружают землю, занимающую центральное место в нашем мире: солнечное кольцо, отстоящее наидалыпе от земли, лунное, расположенное посредине, и звездное, самое близкое к земле3. Эти кольца покрыты воздушны-

1 Это, конечно, не исключает мысли о бесконечной периодической смене отдельных миров, возникающих и разрушающихся, которую также находим у Анаксимандра.

2 По мнению Брандиса и Целлера, это - не круги (как думают другие историки), но цилиндры, похожие на колеса.

3 Анаксимандр располагает их по силе света, полагая, что наиболее светлое, каксамый чистый огонь, должно находиться наидальше от земли и наиближе кпериферии нашего мира.

93ми оболочками, скрывающими заключающийся в них огонь. Но в кольцах есть круглые отверстия, через которые вырывается заключенный в них огонь; эти потоки огня и суть видимые нами солнце, луна и звезды Солнечные и лунные затмения, а равным образом фазы луны объясняются временной закупоркой этих отверстий. Анаксимандр вычисляет диаметры небесных колец, расстояния светил, их величину и движение. По мнению Дильса1, все эти числовые вычисления идут из религиозно-поэтической мистики чисел, так что здесь научные мотивы причудливым образом переплетаются с религиозно-мифологическими представлениями. У Анаксимандра мы находим первый набросок теории сфер, по которой вокруг земли, как центра мира, вращаются небесные сферы, унося с собой находящиеся на них светила2. Эту геоцентрическую теорию сфер, господствовавшую в древности и в средние века, мы привыкли рассматривать, как тормоз движения научной мысли, имея в виду явившуюся на смену ей гелиоцентрическую теорию. Однако я попрошу читателя отрешиться здесь от этой предвзятой оценки и судить о ней по тому расстоянию, которое отделяет ее от предшествовавших ей астрономических представлений. Анаксимандру же пришлось отправляться от сле-

1 H.Diels. Ueb. Anaximanders Kosmos (Arch. f. G. d. Ph. X, 1987, стр. 232 и след.)

2 По мнению Sartorius"a (Die Entwickiung der Astronomic beiden Griechen bis Anaxogoras und Empedocles, 1883, стр. 29), Анаксимандр приписывал солнечному кольцу одновременно два рода движения: 1) вокруг мирового центра - земли с востока на запад и 2) ежегодное движение вокруг своего центра, благодаря чему солнце, находящееся на периферии солнечного кольца, уклоняется то к северу, то к югу от экватора (для объяснения солнцестояний).

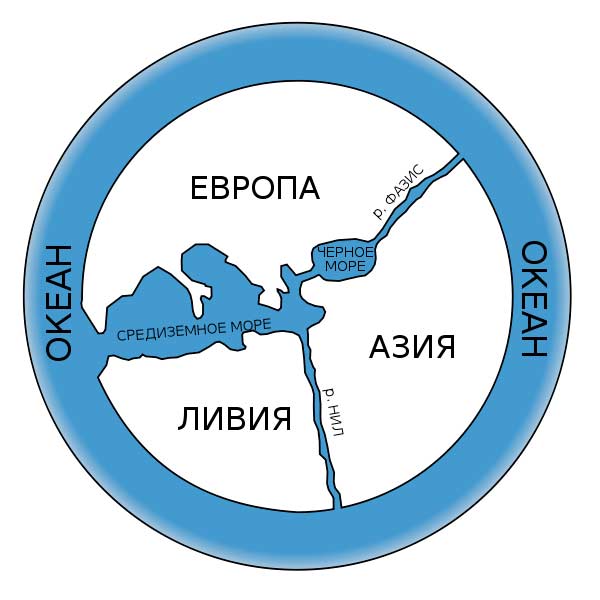

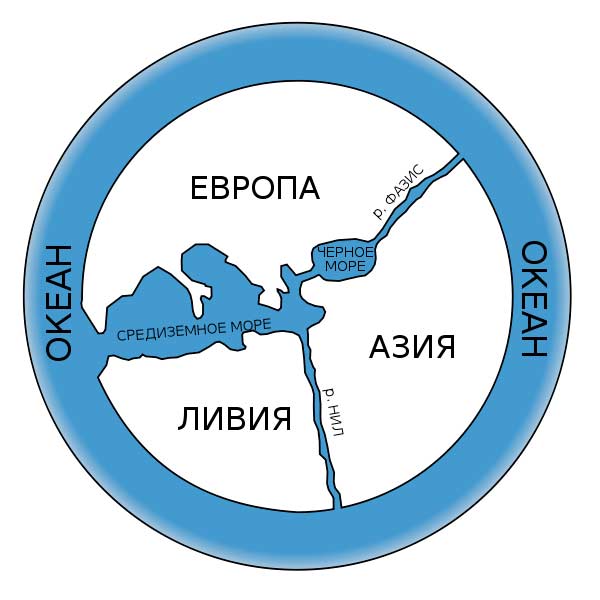

94дующей картины мира, господствовавшей до него1. Земля - плоский диск; вокруг нее течет Океан, представляющий по своей форме замкнутый в себе крут относительно малой ширины. Над землею - небо, которое имеет форму полушария. Радиус небесного полушария равен радиусу земли (поэтому эфиопы, живущие ка крайнем востоке и западе, черны от близости солнца). Небо - неподвижно, светила же на нем вращаются: они поднимаются из Океана, проходят по небу и опять погружаются в воды Океана.

Если мы сравним астрономическую теорию Анаксимандра с теми представлениями, от которых ему пришлось отправляться, то такая историческая оценка ее, думаем, будет высокой.

Кроме ряда других астрономических открытий (из которых особенно замечательно его представление о больших размерах небесных светил), Анаксимандру принадлежит также попытка дать объяснение метеорологических явлений: ветра, дождя, молнии и грома. По преданию, он предсказал землетрясение в Лакедемоне.

Ему же приписывают введение в Греции гномона (инструмент, служивший для определения полдня и солнцестояния) и солнечных часов. Равным образом он первый составил модель небесной сферы.

Важные заслуги имеет Анаксимандр и в области географии. Ему принадлежит первая географическая карта, которая представляла собой изображение всей поверхности земли согласно тогдашним

1 См. Sartorius I., с стр. 14 и след., Таннери, стр. 78. Гомер, Гезиод и Фалес одинаково разделяют это миропредставление. Все различие между ними в том, что, по Гомеру и Гезиоду, под землею Тартар, между тем как Фалес думал, что земля держится на воде.

95представлениям о ней. На основании этого труда Анаксимандра полстолетие спустя написал Гекатей первое сочинение по географии. По мнению Анаксимандра, земля - сплющенный шар или цилиндр, высота которого равна трети основания (по форме она похожа на барабан). Земля неподвижно висит в центре мира вследствие того, что она одинаково отстоит от всех концов мира. Таким образом, Анаксимандр впервые высказал мысль, что земля, окруженная со всех сторон воздухом, свободно висит, не имея никакой опоры. Он уже знает, что в мире нет абсолютного верха и низа.

Наконец, весьма крупным явлением в истории мысли является космогония Анаксимандра1. У него мы находим чисто естественное объяснение образования всего нашего мироздания, и таким образом, его космогония является первой предшественницей Канто-Лапласовой гипотезы. В учении же о происхождении человека Анаксимандр является предшественником Дарвина. Первые животные, по его учению, возникли из воды и были покрыты чешуей. Позже некоторые из них, переселившись на землю, преобразовались соответственно новым условиям жизни. И род людей возник из другого вида животных, доказательством чего, по Анаксимандру, является продолжительное детство человека, в течение которого он является беспомощным. По преданию, Анаксимандр запрещал употреблять в пищу рыбу,": так как рыба есть наш прародитель.

Кроме философского сочинения «О природе», ; Анаксимандру приписывали несколько сочинений по астрономии.

1 Она подробно излагается у Нойгойзера, Тейхмюллера и Таннери.

961. Диоген Лаэрций II 1-2 (1). Анаксимандр Милетский, сын Праксиады. Он говорил1, что начало и элемент (стихия) есть Беспредельное2, не определяя его ни как воздух, ни как воду, ни как что-либо другое. Он учил, что части изменяются, целое же остается неизменным. Земля покоится посредине, занимая центр мира, и по форме шарообразна. (Луна имеет заимствованный свет, а именно свет ее от солнца3, солнце же не меньше земли и есть чистейший огонь.)

(Как сообщает Фаворин в своей «Истории разных вещей», он первый открыл гномон4, указывающий солнцестояния и равноденствия, и установил его в Лакедемоне на плоскости, схватывающей тень, а также соорудил солнечные часы.)

(2) Равным образом он первый начертил поверхность земли и моря, а также соорудил (небесную) сферу (глобус).

Он составил краткое изложение своих положений, которое, вероятно, имел в руках еще Аполло-дор Афинский. А именно, последний говорит в своей «Хронике», что Анаксимандру во втором году 58 олимпиады было 64 года5 и что вскоре после этого он скончался (время же расцвета

1 Начало (до скобок) представляет собой поверхностный эксцерпт из Феофраста.

2 Так как в русском языке нет члена, то для обозначения отличия «беспредельного», как принципа (фь Ьрейспн), от сходного прилагательного, мы будем писать его с большой буквы.

5 Это учение Анаксагора о свете луны ошибочно приписано Лаэрцием Анаксимандру

4 Гномон - вертикальный стержень, устанавливавшийся на горизонтальной плоскости.

5 В сочинении Анаксимандра были даны автобиографические сведения, которыми воспользовался Аполлодор.

97его сил совершенно совпало с тиранией Поликрата Самосского1).

(Рассказывают, что однажды дети посмеялись над его пением, он же, узнав об этом, сказал: «Итак, ради детей мы должны петь лучше»2.)

Был еще другой Анаксимандр - историк, тоже милетец, писавший на ионийском диалекте.

2. Сеида. Анаксимандр, сын Праксиады, милетский философ, родственник, ученик и преемник Фалеса. Он первый открыл равноденствие, солнцестояние и солнечные часы, и первый высказал положение, что земля лежит в самом центре. Он также ввел гномон и дал общий очерк всей геометрии. Он написал сочинения: «О природе», «Карта земли», «О неподвижных звездах», «Глобус» и некоторые другие.

3. Элий V. H.III 17. Анаксимандр руководил выселением из Милета в Аполлонию [на Понте].

4. Евсевий P.E.X 14. 11. Учеником же Фалеса является Анаксимандр, сын Праксиады, по происхождению тоже милетец. Он первый соорудил гномоны, служащие для определения солнцестояний, времен, часов и равноденствий.

Срв. Геродот II 109 (пер. Ф. Мищенко). Что касается солнечных часов, солнечного показателя и деления дня на двенадцать частей, то все это эллины заимствовали от вавилонян.

5.Плиний N.H.II 31. По преданию, Анаксимандр Милетский первый в 58-ю олимпиаду постиг наклонность зодиака и таким образом положил первое основание познанию его, затем Клеострат открыл знаки зодиака, и именно преж-

1 По Г. Дильсу, последнее сообщение следует отнести к Пифагору.

2 Этот анекдот Дильс считает вымыслом.

98де всего знаки Овна и Стрельца, самую же (небесную) сферу открыл значительно раньше Атлас.

5а.Цицерон de div. 150,112. Физик Анаксимандр убедил лакедемонян покинуть свои дома и город и расположиться в поле ввиду скорого наступления землетрясения. Это было то самое землетрясение, когда и город весь разрушился, и с горы Тайгета была сорвана вершина наподобие кормы.

6. Агафемер I 1 (из Эратосфена). Анаксимандр Милетский, ученик Фалеса, первый дерзнул начертить землю на доске, а после него Гекатей Милетский, много странствовавший муж, выполнил, то же самое с величайшей тщательностью, так что его работа вызвала (общее) удивление.

Страбон I р. 7. Эратосфен говорит, что первыми после Гомера (географами) были следующие два лица: Анаксимандр, приятель и согражданин Фалеса, и Гекатей Милетский. А именно, Анаксимандр издал первую географическую карту Гекатей же оставил после себя сочинение (по географии), принадлежность которого ему удостоверяется из другого его сочинения.

7. Фемистий оr. 36р. 317. Из тех эллинов, которых мы знаем, он первый дерзнул издать письменное сочинение о природе.

З.Диоген VII 70. Диодор Эфесский пишет об Анаксимандре, что ему подражал [Эмпедокл], изукрашивая (свое сочинение) высокопарными туманными выражениями и нося великолепную одежду.

9. Симплиций pbys. 24, 13 (из Феофраста «Мнения физиков» fr. 2 Dох. 476). Из учивших, что (начало) - единое движущееся бесконечное, Анаксимандр Милетский, сын Праксиады, преемник и ученик Фалеса, высказал (положение), что началом (принципом) и стихией (элементом) сущего

99является Беспредельное, первый введя такое название начала1. Он говорит, что начало не есть ни вода и вообще ни одно из так называемых стихий (элементов), но некоторая иная беспредельная природа, из которой возникают все небеса и все миры в них. «А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необходимости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время», - так говорит он в чересчур поэтических выражениях. Очевидно, заметив, что четыре стихии превращаются одна в другую, он не счел возможным признать какую-либо одну из них лежащей в основе других, но принял (в качестве субстрата) нечто от них отличное. По его же учению, возникновение вещей происходит не от качественного изменения стихии (элемента), но вследствие того, что выделяются противоположности по причине вечного движения. Поэтому-то и Аристотель поставил его рядом с последователями Анаксагора. 150. 24. Противоположности же суть теплое и холодное, сухое и влажное и проч.

Срв. Аристотель pbys. А 4 187 а 20. Иные полагают, что из единого выделяются заключающиеся в нем противоположности. Так говорит Анаксимандр и все, кто признает единое и многое, как, например, Эмпедокл и Анаксагор. Ибо и по их мнению, из смеси выделяется (все) остальное.

В приведенном налги отрывке Симплиция сохранен фрагмент Анаксимандра со всеми особенностями его стиля. Симплиций лишь придал ему форму косвенной речи. Приводим здесь два других русских перевода фрагмента.

1 Большинство неправильно переводят это место: «первый введя слово начало».

100Пер. кн. С. Трубецкого1. «В те начала, из которых все вещи имеют свое происхождение, в те самые они и уничтожаются по необходимости, в наказание и искупление, какое они платят друг другу за неправду, по определенному порядку времени».

Пер. Г. Церетели. От этого (начала) все вещи получают рождение и согласно необходимости уничтожение, ибо в определенное время они претерпевают наказание и (несут) возмездие за взаимную несправедливость.

9а. Симплиций Pbys. 154, 14- И Феофраст сближает Анаксагора с Анаксимандром и так истолковывает учение Анаксагора, что выходит, будто последний мог говорить о субстрате, как об единой природе. А именно, он пишет в «Истории физики» следующее:

«Итак, при таком истолковании его (Анаксагора) учения, он, можно было бы подумать, считает материальные причины бесконечными (по числу), как сказано выше, а причину движения и рождения - единой. Но если принять, что смесь всех вещей есть единая природа, неопределенная по виду и по величине, - а это, по-видимому, он и хочет сказать, - то придется приписать ему два начала: природу беспредельного и ум, и таким образом, окажется, что он материальные стихии представляет совершенно так, как и Анакси-мандр».

10. [Плутарх] Стромата 2 (D. 5 79; из Феофраста). После него [Фалеса] Анаксимандр, друг Фале-са, утверждал, что в Безраздельном заключается всяческая причина возникновения и уничтожения.

1 По мнению кн. С. Трубецкого, отдельные вещи возвращаются к своим элементам и лишь последние поглощаются беспредельным.

О его жизни мы почти ничего не знаем. Анаксимандр автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов. Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». Подобные названия сочинений говорит о том, что первые древнегреческие философы, в отличие от древнекитайских и древнеиндийских, были прежде всего натурфилософами, физиками (античные авторы называли их фисиологами). Анаксимандр написал свое сочинение в середине VI в. до н.э. От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа – «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Апейрон Анаксимандра

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Тот же автор сообщает, что учение Анаксимандра основывалось на положении: «Начало и основа всего сущего – апейрон». Апейрон означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон – средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Нелегко объяснить, что такое апейрон Анаксимандра материален, веществен. Одни древние авторы видели в апейроне «мигму», т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие – «метаксю», нечто среднее между двумя стихиями – огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон – это нечто неопределенное. Аристотель думал, что Анаксимандр пришел в своём философском учении к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо одной стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому свое бесконечное Анаксимандр сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон Анаксимандра должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

В философском учении Анаксимандра апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что он «бессмертен и неуничтожим». Он находится в состоянии вечной активности и вечного движения. Движение присуще апейрону как неотделимое от него свойство.

Согласно учению Анаксимандра, апейрон – не только субстанциальное, но и генетическое начало космоса. Из него не только состоят все в сущности в своей основе, но и все возникает. Анаксимандрова космогония принципиально отличается от вышеизложенных космогонии Гесиода и орфиков , которые были теогониями лишь с элементами космогонии. У Анаксимандра никаких элементов теогонии уже нет. От теогонии остался лишь атрибут божественности, но только потому, что апейрон, как и боги греческой мифологии , вечен и бессмертен.

Апейрон Анаксимандра сам все из себя производит. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет из себя такие противоположности, как влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как тяжелейшее земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается натри кольца, окруженных плотным непрозрачным воздухом. Эти кольца, говорит философское учение Анаксимандра, подобны ободу колеса колесницы (мы скажем: подобны автомобильной шине). Они полые внутри и наполнены огнем. Находясь внутри непрозрачного воздуха, они невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Время от времени эти отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, Солнца. Он искал даже числовые отношения между диаметрами трех космических ободов или колец.

Эта данная в учении Анаксимандра картина мира неверна. Но все же поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из единого материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является, и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых являются и Солнце, и Луна, и звезды. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Античный автор Псевдо-Плутарх говорит: «Анаксимандр... утверждал, что апейрон – единственная причина рождения и гибели». Христианский теолог Августин сетовал на Анаксимандра за то, что тот «ничего не оставил божественному уму».

Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а космогония – в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Учение Анаксимандра о происхождении и конце жизни и мира

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными. От животных произошел человек. В общем все это верно. Правда, человек, по учению Анаксимандра, произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы выжить один без родителей), первочеловек вышел на сушу.

Эсхатология (от слова «эсхатос» – крайний, конечный, последний) – это учение о конце мира. В одном из сохранившихся фрагментов учения Анаксимандра сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени». Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. Так или иначе, по этому фрагменту мы можем судить о форме анаксимандрова сочинения. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах.

Этот фрагмент учения Анаксимандра вызвал немало различных истолкований. В чем вина вещей? В чем состоит возмездие? Кто перед кем виноват? Те, кто не принимает выражение «друг от друга», думают, что вещи виновны перед апейроном за то, что они из него выделяются. Всякое рождение есть преступление. Все индивидуальное виновно перед первоначалом за то, что покидает его. Наказание же состоит в том, что апейрон поглощает все вещи в конце срока мира. Те же, кто принимает слова «друг от друга», думают, что вещи виновны не перед апейроном, а друг перед другом. Третьи же вообще отрицают возникновение вещей из апейрона. В греческой цитате из Анаксимандра выражение «из чего» стоит во множественном числе, а потому под этим «из чего» не может подразумеваться апейрон, а вещи рождаются друг из друга. Такое истолкование противоречит анаксимандровой космогонии.

Вероятнее всего полагать, что вещи, возникая из апейрона, виновны друг перед другом. Их вина состоит не в рождении, а в том, что они нарушают меру, в том, что они агрессивны. Нарушение меры есть разрушение меры, пределов, что означает возвращение вещей в состояние безмерности, их гибель в безмерном, т. е. в апейроне.

В философии Анаксимандра апейрон самодостаточен, ибо он «все объемлет и всем управляет».

Анаксимандр как ученый

Анаксимандр был не только философом, но и учёным. Он ввел в употребление «гномон» – элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению и длине тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года – летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года – зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой и «дал общий очерк геометрии».

Написал прозой философское произведение, один отрывок из которого дошел до нас в передаче Теофраста. Доксограф пишет: «Из учивших о едином, движущемся и бесконечном [начале] Анаксимандр... сказал, что началом и элементом сущего является беспредельное, первым употребив такое название начала. Он говорит, что начало не есть ни вода, ни вообще какая-нибудь из так называемых стихий, но некоторая иная беспредельная природа, из которой возникают все небеса и все миры в них. «А из каких [начал] возникают сущие [вещи], в те же самые они уничтожаются согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга за свое нечестие по порядку времени», – так говорит он в чересчур поэтических выражениях. Очевидно, заметив, что четыре стихии превращаются одна в другую, он не счел возможным признать какую-либо одну из них в качестве субстрата, но принял нечто от них отличное. Возникновение же вещей происходит не от качественного изменения стихии, но вследствие выделения противоположностей по причине вечного движения... Противоположности же суть теплое, холодное, сухое, влажное и т. д.» (ДК 12 А 9, В 1).

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Этот фрагмент из «Мнений физиков» Теофраста, сохранившийся в тексте комментария Симпликия к «Физике» Аристотеля и, в свою очередь, содержащий фрагмент Анаксимандра, вызвал ожесточенную полемику. Прежде всего – относительно объема фрагмента. Минимальный ограничивается словами: «... согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга». Предшествующая часть принятого Дильсом текста фрагмента рассматривается как заимствованное у Аристотеля стереотипное описание общей позиции «фисиологов»; последующая – как теофрастова перефразировка текста Анаксимандра. И все же, даже если свести подлинный текст Анаксимандра к этому маловразумительному отрывку, Теофраст дает очень много.

(1). Не подлежит сомнению, что Анаксимандр признал «начало» сущего чем-то единым и беспредельным (бесконечным, неопределенным – to apeiron). Возможно, что он и ввел это название, «апейрон», как по давней и почтенной традиции именуется «первоначало» Анаксимандра . Впрочем, возможно, что это термин, самому ему не принадлежащий, а выработанный доксографией.

(2). По логике Теофраста, видящего в Анаксимандре мониста, фраза «А из каких... в те же самые» должна была бы стоять в единственном числе (из беспредельного... в беспредельное). Она же стоит во множественном числе (ex hon ... eis tayta), что свидетельствует об аутентичности если не текста, то выраженной им мысли. Последующее разъяснение Теофраста показывает, что множественное число скорее всего относится к «противоположностям», вследствие выделения которых и образуются вещи.

(3). Обращение Анаксимандра к «беспредельному» интересно тем, что to apeiron может означать как качественно неопределенное, так и количественно бесконечное. Так, у нас имеются противоречащие свидетельства о Фалесе. В одном месте Симпликий говорит, что Фалес признавал свое начало – воду – конечным. В другом месте он пишет: «принимавшие за основу какую-либо одну стихию, считали ее бесконечной по величине, как например Фалес – воду» (ДК Р А 13). Со своей стороны, Аристотель утверждал, что «никто из физиков не делал единым и бесконечным огонь или землю, а только воду, воздух или среднее между ними» (Физ, III, 5, 205а). Отсюда можно заключить, что первое свидетельство Симпликия говорит о качественной определенности фалесова «начала» (вода), а второе – о количественной бесконечности, как и пишет доксограф. Анаксимандр же оказывается тогда человеком, вводящим представление о качественно неопределенном и количественно бесконечном начале. Рождение из него вещей и есть их качественное определение и ограничение.

(4). Иногда «беспредельное» Анаксимандра отождествляют с мифологическим Хаосом. Но этому противоречит признание временной упорядоченности возникновения и уничтожения, причем необходимой упорядоченности.

Можно ли идти дальше? Иногда считают, что «беспредельное» Анаксимандра – это «беспредельное вообще», понятие, образованное отвлечением от всего конкретного. Однако Аристотель специально оговаривал, что это не так. Признание беспредельного или бесконечного как такового свойственно только пифагорейцам и Платону, тогда как «натурфилософы («физики») всегда рассматривают в качестве носителя бесконечности какую-нибудь другую природу из так называемых элементов, например воду, воздух или среднее между ними» (Физ., III, 4, 203а). Это явно относится и к Анаксимандру, и его «другую природу» – носителя предиката бесконечности (беспредельности) – следует каким-то образом характеризовать. Обычно по этому поводу выдвигаются следующие точки зрения: во-первых, это может быть «неопределенная природа», в принципе не допускающая определения; во-вторых – будущая «материя» (hyle) Платона и Аристотеля, потенциально заключающая в себе все вещи, но лишенная актуальных качеств и подлежащая оформлению со стороны идеального начала, «идеи» или «формы»; в-третьих, механическая смесь всех вещей или стихий, из которой затем выделяются вещи; наконец – нечто «среднее» между элементами или стихиями (metaxy).

Каждое из этих решений, опираясь на те или иные свидетельства Аристотеля и доксографов, имеет свои слабые места. «Неопределенная природа» (physis aoristos) – вряд ли есть решение вообще, поскольку представляет собою чисто негативное понятие. Между тем у Анаксимандра есть специфические определения «субстанции бесконечного». О них мы скажем ниже. То же можно сказать и о «материи» в смысле Аристотеля и Платона. У них «материя» характеризуется как «небытие» (me on Платона), как чистая возможность и «лишенность». Но этот взгляд несовместим с тем фактом, что «беспредельное» Анаксимандра выступает активной творческой силой, которая «всем правит». У него полностью отсутствует представление о внешней первоначалу «идее», по отношению к которой «беспредельное» выступало бы как «природа, отличная от идеи» (Платон. Парменид, 158с). «Смесь» – характеристика первоначала, принадлежащая фисиологам V в., в частности Анаксагору. Но если даже первоначальную смесь можно представить как единую и однородную массу, то она никак уже не может пониматься в смысле живого, органического целого, «природы» раннегреческих философов. Наиболее вероятно, пожалуй, четвертое решение. Но ведь и здесь отсутствует однозначность. В различных местах сочинений Аристотеля, без ссылки на имя (или имена?) мыслителя, придерживающегося той или иной точки зрения, говорится о «беспредельном» как среднем между огнем и воздухом или между воздухом и водой. По контексту во всех этих случаях напрашивается имя Анаксимандра, но не исключено и какое-то иное, нам неизвестное имя. Во всяком случае, вопрос о принадлежности апейрона как metaxy Анаксимандру остается открытым.

Однако мы можем с достаточными основаниями говорить о, следующих «свойствах» анаксимандрова первоначала. Как говорит Аристотель, оно не возникает и не уничтожается, «не у него есть начало, а оно само по видимости является началом, все объемлет и всем управляет, как говорят те, кто не признает кроме беспредельного других основных причин... И оно божественно, ибо бессмертно и неразрушимо, как говорят Анаксимандр и большинство натурфилософов» (Физ. III, 4, 203 b). Ипполит сохранил несколько иную характеристику: беспредельное Анаксимандра «вечно и нестареюще» (ДК 12 А 11). Наконец, у Плутарха читаем: «... Анаксимандр... утверждал, что в беспредельном заключается вся причина всеобщего возникновения и уничтожения... При возникновении нашего мира из вечного [начала] выделилось нечто способное производить горячее и холодное, и образовавшаяся из него огненная сфера облекла воздух, окружающий землю, подобно тому, как кора облекает дерево. Когда огненная сфера прорвалась и замкнулась в несколько колец, возникли солнце, луна и звезды» (ДК 12 А 10).

Исходя из этих свидетельств, можно сконструировать следующую схему изменений апейрона, порождающего вещи: вечная, нестареющая, бессмертная и неразрушимая «беспредельная природа», или «природа беспредельного», – апейрон – выделяет «производящее начало» (to gonimon – возможно, термин самого Анаксимандра, образованный аналогично апейрону), рождающее противоположности теплого и холодного, сухого и влажного, из которых, в свою очередь, образуются вещи. К сожалению, можно только гадать, в чем смысл взаимоотношения противоположностей, выраженного словами «... несут наказание и получают возмездие друг от друга» , но здесь явно зарождается диалектика борьбы, столкновения противоположных начал, которая расцветет у Гераклита.

Подводя итог изложению философского учения Анаксимандра, скажем, что в нем, хотя и «в чересчур поэтических выражениях» (Теофраст), но все же прозой формулируются важнейшие черты «начала» (arche – возможно, что и сам термин введен в этом значении Анаксимандром, хотя указание Теофраста на этот-факт ныне оспаривается): его всеобъемлющий, творческий и производящий характер, его вечность и неуничтожимость в противовес конечным, возникающим и уничтожающимся вещам и мирам, его бесконечность во времени и пространстве, как и вечность его движения, его внутренняя необходимость и самонаправленность. Отсюда его «божественность» как высшая ценностная характеристика «беспредельного». Наконец, хотя вряд ли можно с уверенностью сказать, что из апейрона все состоит, но несомненно, что из него все происходит (рождается) и в него все вновь возвращается, погибая. Здесь мы еще дальше от мифа, чем в случае Фалеса, и несомненно, что свою роль в этом сыграли конкретно-научные представления Анаксимандра.

Содержание этих концепций таково. Анаксимандру приписывается изобретение солнечных часов, составление первой у греков географической карты, систематизация геометрических утверждений. Но, конечно, первостепенное значение имеют космология и космогония Анаксимандра, восстанавливаемые по свидетельствам древних. Картина мира, по Анаксимандру, в общих чертах такова. Земля, подобная цилиндрическому отрезку колонны или барабану, высота которого равна одной трети ширины, покоится в центре мира «вследствие равного расстояния отовсюду» (А 11). Над Землею (вопрос о том, возникает ли она из «объемлющего» (апейрона) или существует вечно, остается открытым) возникают, в процессе образования «неба», водная и воздушная оболочки, затем – оболочка из огня. Когда огненная сфера, разрывается, она одновременно замыкается в несколько колец, окруженных плотным воздухом. В воздушной оболочке колец имеются отверстия, видимый через которые огонь и представляется нам светилами. Затмения Солнца, а также фазы Луны объясняются открытием и закрытием этих отверстий. Выше всего расположено солнечное кольцо (оно в 27 раз больше Земли), ниже – лунное (в 19 раз больше нее), всего ниже – звездное. Миров бесконечное множество, однако из свидетельств неясно, сменяют ли они друг друга в ходе вечного кругообращения «по порядку времени» или же сосуществуют.

Земля первоначально была покрыта водой. Последняя постепенно высыхает, а оставшаяся в углублениях вода образует море. Высыхая от чрезмерной жары или размокая вследствие сильных дождей, земля образует трещины, проникающий в которые воздух сдвигает ее с места – так происходят землетрясения. Первые животные возникли во влажном месте (в море) и были покрыты колючей чешуей. По достижении известного возраста они стали выходить на сушу, и из них возникли земные животные и люди. Так конкретизируется общемировоззренческая установка Анаксимандра. Здесь, как и во всех первых философских учениях, сочетаются фантастические, заимствованные из мифологии установки с попытками рациональной (включая математическую) их «дешифровки». Результат – поразительный синтез, не сводимый к этим исходным составным элементам.

Большое значение имеет обстоятельство, что положения Фалеса не превратились в догму, в которую можно верить или не верить, а послужили началом дискуссии о первооснове мира. Критическое отношение к чужим мнениям, желание пропустить их через призму собственного сознания – большое достижение греческой философии. Первым спорщиком стал ученик и друг Фалеса Анаксимандр. Многие положения его учителя не могли его устроить, он их переосмыслил и первым из европейцев решился написать и обнародовать свои познания о природе. Суть учения Анаксимандра о первооснове всех вещей можно свести к следующему: ни один из видимых четырёх элементов не может претендовать на звание первоосновы. Первоэлементом является находящийся вне восприятия наших органов чувств апейрон («бесконечное»), вещество, среднее между огнём, воздухом, водой и землёй, в котором содержатся элементы всех этих веществ .

В нём заключаются все свойства других веществ, например, тепло и холод, в нём едины все противоположности (позднее Гераклит развил это положение Анаксимандра в закон единства и борьбы противоположностей, унаследованный от него Гегелем и Марксом). Неотъемлемым свойством апейрона является бесконечное движение, в первую очередь круговращательное. В качестве примера круговращательного движения древним представлялась смена дня и ночи, объясняемая ими как вращение солнца, луны, звёзд вокруг Земли. Под влиянием этого вечного движения бесконечный апейрон разделяется, противоположности выделяются из существовавшей ранее единой смеси, однородные тела движутся друг к другу. Самые крупные и тяжёлые тела при вращательном движении устремляются к центру, где сбиваются в комок, так образуется находящаяся в центре Вселенной Земля. Она недвижима и находится в равновесии, не нуждаясь ни в каких подпорках, так как равноудалена от всех точек Вселенной (у Фалеса Земля опирается на воду. Но тогда возникает вопрос, на чём покоится вода, и вопрос об опоре становится неразрешимым. Анаксимандр же попросту устраняет данный вопрос). В подтверждение своей мысли Анаксимандр приводит два примера:

1) если поместить просяное зерно в надувной пузырь, а затем надуть его, то зерно окажется неподвижным во взвешенном состоянии в центре пузыря; «так и земля, испытывая толчки воздуха со всех сторон, пребывает неподвижно в состоянии равновесия в центре [космоса] ».

2) Если к одному времени привязать верёвки и тянуть их с равной силой в разные стороны, то тело окажется недвижимым. Таким образом, Анаксимандр как бы предвосхищает закон всемирного тяготения, понятие тяжести для него вовсе не означало падение вниз.

Более лёгкие частицы воды, по мнению Анаксимандра, ранее окутывали Землю единым водяным покровом, который в настоящее время значительно уменьшился вследствие испарений. Воду опоясал воздушный слой, которую в свою очередь обняла собой огненная сфера. Последняя не представляет собой единого целого, так как раздробилась в силу круговращения. Такова картина мироздания. Кроме того, всё материальное обречено на гибель вследствие всё того же вечного движения. Невозникшей и неуничтожимой Анаксимандру представлялось только первовещество апейрон, из которого всё возникло и в которое всё должно вернуться. Возникновение и развитие мира Анаксимандр считал периодически повторяющимся процессом: через определённые промежутки времени мир поглощается окружающим его беспредельным началом, а затем возникает вновь. Позднее стоики, унаследовавшие многие положения учения Анаксимандра через посредство Гераклита, добавили, что Вселенная через определённые участки времени должна сгорать в огне, образующем её внешний слой.

По утверждению П. Таннери Анаксимандр был естествоиспытателем, строящим представление о космосе, основываясь на природных законах. Он, подобно физикам Нового времени, вывел картину мира, осмысливая простые опытные модели, обобщая модель центробежного движения. Только, в отличие от учёных Нового времени, он располагал меньшими опытными данными, которые ему пришлось возмещать гениальными догадками. Впрочем, учение Анаксимандра аналогично гипотезе Канта – Лапласа о возникновении небесных тел из туманностей благодаря вращательному движению.

Однако, как и Фалес, Анаксимандр не был свободен от мифологических корней, от идейного наследия своего времени. Как в учении Фалеса о происхождении мира налицо параллели с мифом, изложенным в «Илиаде», так и учение Анаксимандра сходно с космогонией только не Гомера, а с «Теогонией» Гесиода. Апейрон имеет свой аналог, как вода Фалеса – божество Океан, им является Хаос, первоэлемент, существовавший тогда, когда кроме него ничего ещё не было, из которого происходит всё остальное. Хаос – это беспорядочная смесь, из которой впоследствии выделяются боги и элементы, приводя мир в порядок. Из Хаоса рождаются Гея (Земля), Тартар (недра Земли), затем бог любви Эрос, Ночь и Эреб (мрак), День и Эфир (свет), Уран (небо), горы, моря, Океан. Но Анаксимандр не просто видоизменяет схему происхождения мира, изложенную Гесиодом, он её творчески перерабатывает, вводя совершенно новые положения. У Гесиода все вышеперечисленные понятия персонифицированы, это всё божества, имеющие своё личное имя. Есть божества мужские, есть божества женские, они, как люди, друг от друга производят потомство. Вопрос о том, что думал Анаксимандр о богах, мы затронем позже. Пока же следует заметить, что все описываемые им элементы – огонь, воздух, вода, земля – это порождения апейрона, они материальны, а не человекоподобны. У Гесиода одно поколение богов сменяет другое, апейрон Анаксимандра вечен. Вообще, Анаксимандр первым приходит к мысли о том, что материя существует вечно во времени и бесконечно в пространстве. Следует сказать, что греческое слово «JО –B,4D@<» означает «бесконечное», милетский мыслитель использовал его не в качестве имени существительного, но как имя прилагательное, эпитет для первовещества, каким нам представляется материя. Другая заслуга Анаксимандра в том, что он первым уделил большое внимание движению как причине преобразования материи вместо описания природы как статичной, неподвижной. Этим он заложил основы дальнейшего развития греческой философской мысли. Если мыслители милетской школы основное внимание уделяли поиску первовещества, то для следующего поколения философов на первый план выходят вопросы движения. Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл в основном задумываются не над тем, как устроен материальный мир, но почему он изменяется, какие силы производят в нём изменения, почему материя принимает ту или иную форму.

Ещё больше сходства можно обнаружить у Анаксимандра с некоторыми из космогонических учений орфиков. Например, Орфею, установителю особого вероучения и религиозных обрядов и учредителю названной по его имени секты, приписывали взгляд, что «сначала был вечный, беспредельный, нерождённый Хаос, из которого возникло всё. Этот Хаос … - не тьма и не свет, не влажное и не сухое, не тёплое и не холодное, но всё вместе смешанное; он был вечно, единый и бесформенный». Потом случайно, само по себе происходит разделение единой и более чистой материи на 4 элемента. Далее, согласно воззрениям некоторых из орфиков, вследствие веса и плотности, под действием тяжести земля удалилась вниз как осадок. Вслед за ней стекла вниз вода и всплыла над землёй. Самое верхнее место занял огонь или эфир, а между ним и Землёй образовался воздух. То есть всё мироздание предстаёт в качестве слоёного пирога, созданного из 4 элементов. Другие орфики пришли к мысли о концентричности мироздания. Согласно им, верховный бог Зевс охватил «всё вокруг неизречённо-огромным эфиром, в середине его – небо, в нём – Земля безграничная, в нём – море» . То есть получилась почти такая же картина, как у Анаксимандра, только последний поменял местами твёрдую землю и жидкую воду. Хотя уровень водоёмов и ниже уровня суши, но все они имеют твёрдое дно. Таким образом, Анаксимандру вовсе не нужно было самому изобретать все составные части своего учения о мире, можно было заимствовать целые блоки из идейного наследия предшествующих теологов, лишь прилаживая их друг к другу, создавая из них единое целое и отсекая оказывающиеся ненужными лишние части. За бортом оказались не прельстившие «фисиолога» рассуждения о душе, о мистериях, длинная и запутанная история о происхождении богов. Кстати, из орфического колодца мудрости черпали воду и другие современные Анаксимандру мыслители: Ферекид, Пифагор, Ксенофан, Эмпедокл.

М. Д. Уэст, занимавшийся поиском аналогов концепции Анаксимандра в космологических построениях народов Востока, заявил, что данный мыслитель заимствовал из них ряд положений. Идея единства и борьбы противоположностей вполне может восходить к дуализму иранской религии, в которой два близнеца добрый бог Ормузд и злой Ариман рождаются из семени воплотившегося в ограниченный твердью космос Времени, а затем ведут между собой борьбу по правилам, установленным Временем. У Анаксимандра также противоположные вещества (огонь и земля) и свойства (тёплое и холодное) выделяются из единого апейрона. Опять же, налицо как сходство, так и различие. Иранцы в качестве противоположностей подразумевали религиозно-этические понятия вселенского добра и зла, мыслитель из Милета – чисто физические субстанции и их свойства. Как и в случае с Хаосом Гесиода, мифологические предания, изыскания теологов служат отправной точкой, с которой начинается полёт мысли греческого исследователя. Он оказывается в состоянии синтезировать по своему выбору отдельные положения как греческой, так и восточной мифологии, переосмыслить доставшееся ему идейное наследие и применить его к своей тематике – исследованию природы, возможно, используя метод аналогии.

Ещё один пример заимствования Анаксимандром идей из мифологической базы народов Востока можно найти в Библии. В книге Иова содержится постулат, может быть заимствованный из вавилонской или какой-либо другой древневосточной космологии, о том, что Земля не покоится ни на какой основе, а повешена «ни на чём», парит в пространстве. Однако в Библии этот постулат приводится бездоказательно. Анаксимандр приходит к такому же выводу, но разворачивает при этом систему доказательств, обосновывая своё положение с помощью рациональных доводов. Ему недостаточно воспринимать то или иное положение на веру, требуется их переосмыслить, отнестись к нему критически.

В настоящее время исследователи по-разному характеризуют деятельность Анаксимандра. Одни считают его первым европейским учёным, Лапласом древности, другие – синтезатором мифологического наследия и творцом своеобразного религиозного учения, наподобие его современника Ферекида Сиросского. Суждения расходятся по вопросу о том, что было главной основой построений Анаксимандра – наблюдения за природой или переосмысление мифов? Вероятно, свою роль сыграли оба эти источника знаний греческого мыслителя. Во всяком случае, заслуги Анаксимандра как одного из основателей европейской философии сейчас никто не отрицает.

По иному было в древности. Мыслители того времени или вовсе не упоминали имени Анаксимандра, или выступали с критикой его идей. Как и в случае с Фалесом, первым критиком Анаксимандра стал его ученик Анаксимен. Так получалось, что представитель каждого нового поколения философов пересматривал положения своих предшественников и на их основе создавал что-то своё собственное. Анаксимен был поборником простоты, первым стал излагать философские идеи не вычурными стихами, понять которые мог далеко не каждый, а безыскусной и всем доступной прозой. Основные идеи своего учителя он разделял, но решил их тоже упростить. По мнению Анаксимена, также существует неограниченная во времени и пространстве материя, что все вещи созданы из одного первовещества, в которое они, в конечном счёте, снова преобразуются. Только этим веществом является вовсе не апейрон, который никто и никогда не видел. Анаксимандр напрасно изобретал что-то несуществующее, первооснова всех вещей реально существует, каждый может её наблюдать, это один из четырёх первоэлементов, им является воздух. Находясь в однородном и недвижимом виде, воздух, как и апейрон Анаксимандра, неосязаем. Но стоит ему прийти в движение, и мы ощутим его в качестве ветра. Стоит ему преобразоваться в другие вещества, и он становится виден. Именно из-за неосязаемости воздуха, его схожести с абстрактным апейроном, скорее всего, Анаксимен и признал его первоосновой всех вещей. Кроме того, он мог руководствоваться такими соображениями, что воздух – самый распространённый и самый подвижный элемент. Земля, огонь и вода являются только как бы островками, со всех сторон окружёнными воздушным океаном, который, кроме того, заливает собой все пустые промежутки, проникает во все поры другого вещества и омывает его отдельные частицы. Да и животные с растениями не могут жить без воздуха.

Вращение небесных тел, которое Анаксимандр называл причиной возникновения всех вещей, Анаксимен признавал («небо – это вращающийся свод»), хотя и считал его вторичным, говоря, что «светила совершают повороты, отбрасываемые вспять сжатым и сопротивляющимся воздухом» . Непонятно только, почему светила движутся по кругу, а не взад-вперёд. Впрочем, это не единственное противоречие, которое породил в своих изысканиях Анаксимен. Очевидно лишь то, что он на первый план выдвигал понятия разреженности и плотности первовещества, которым для него был воздух. «Разрежаясь, [воздух] становится огнём, сгущаясь – ветром, потом облаком, [сгустившись] ещё больше – водой, потом землёй, потом камнями, а из них – всё остальное» . Процесс образования из воздуха облаков, а затем и земли сходен, по его мнению, с валянием шерсти, из которой образуется войлок. Идея плотности – большая заслуга Анаксимена, воспринятая современной наукой. Следует напомнить, что Анаксимандр видел различие между четырьмя основными элементами в размере и весе составляющих их однородных частиц. Современная физика же, вслед за Анаксименом, считает, что газы, жидкости и твёрдые тела различаются друг от друга по расстоянию между составляющими их частицами (атомами, молекулами), то есть по их плотности. Но предвидение Анаксимена относится не только к области физики, но и к философии. Он, в сущности, открыл закон перехода количества в качество, унаследованный от него многими современными мыслителями, в том числе Гегелем и Марксом. Скопление большого количества частиц у Анаксимена приводит к превращению жидкости в твёрдое тело, а уменьшение их количества – в газ.

Анаксимандр/Anaksimandr

Анаксимандр - древнегреческий философ, уроженец Милета. Представитель милетской школы, считается учеником Фалеса Милетского и учителем Анаксимена.

Сочинение Анаксимандра «О природе» было первой философской работой, появившейся на греческом языке. Он первый поставил вопрос о «начале» всего сущего и определил это начало как принцип, апейрон. Апейрон — вечный, неуничтожимый, безграничный во времени и пространстве, неопределённый по качеству; из него путём выделения возникают различные вещества.

Все древние авторы согласны с тем, что апейрон Анаксимандра материален, веществен. Но трудно сказать, что это такое. Одни видели в апейроне мигму, т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие - метаксю, нечто среднее между двумя стихиями - между огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон неопределенен. Аристотель полагал, что Анаксимандр пришел к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому Анаксимандр свое бесконечное сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

Сам по себе апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что апейрон «бессмертен и неуничтожим». Он находится в вечной активности, в вечном движении.

Древнегреческий философ Анаксимандр Милетский

Анаксимандр. Анаксимандр - ученик и последователь Фалеса. Расцвет деятельности 570-560 до н.э. О его жизни мы почти ничего не знаем. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов.

Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа - «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Апейрос означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон - средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Апейрон все из себя производит сам. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет противоположности - влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как самое тяжелое земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается на три кольца, окруженных воздухом. Это, говорил Анаксимандр, как бы три обода колеса колесницы (мы скажем: это как бы три шины), полые внутри и наполненные огнем. Эти кольца невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, СолнцаЭта картина мира неверна. Но поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из одного материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых звезды, Луна и Солнце являются. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными животными. От животных произошел человек. В общем, все это верно. Правда, у Анаксимандра человек произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы один без родителей выжить), человек вышел на сушу.

Материалистический монизм (монизм - учение, согласно которому все возникло из одного начала) мировоззрения Анаксимандра поражало самих древних греков. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а сама космогония - в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Эсхатология - это учение (в принципе религиозное) о конце мира. Эсхатос - крайний, конечный, последний. Об этом мы узнаем из сохранившегося фрагмента Анаксимандра. Там сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени» Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах. Дж. Томсон думает, что выражение «получает возмездие» взято из этическо-правовой практики родового общества. Это формула урегулирования споров между соперничающими родами. Так что первые греческие философы не так уж абсолютно отличались от китайских и индийских. Но этической у греческих философов была лишь форма, в которой представлялся, однако, физический мир, мир природы, а не мир человека. Но то, что мир природы представлялся через мир человека, - это проявление, пережиток социоантропоморфического мировоззрения. Но оно вообще свойственно протофилософии. Олицетворения уже нет, нет и полной антропоморфизации. Фрагмент вызвал немало различных истолкований. Анаксимандр ввел то, что называли «гномон» - элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года - в полдень летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года в полдень - зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы - глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой, дал «общий очерк геометрии».